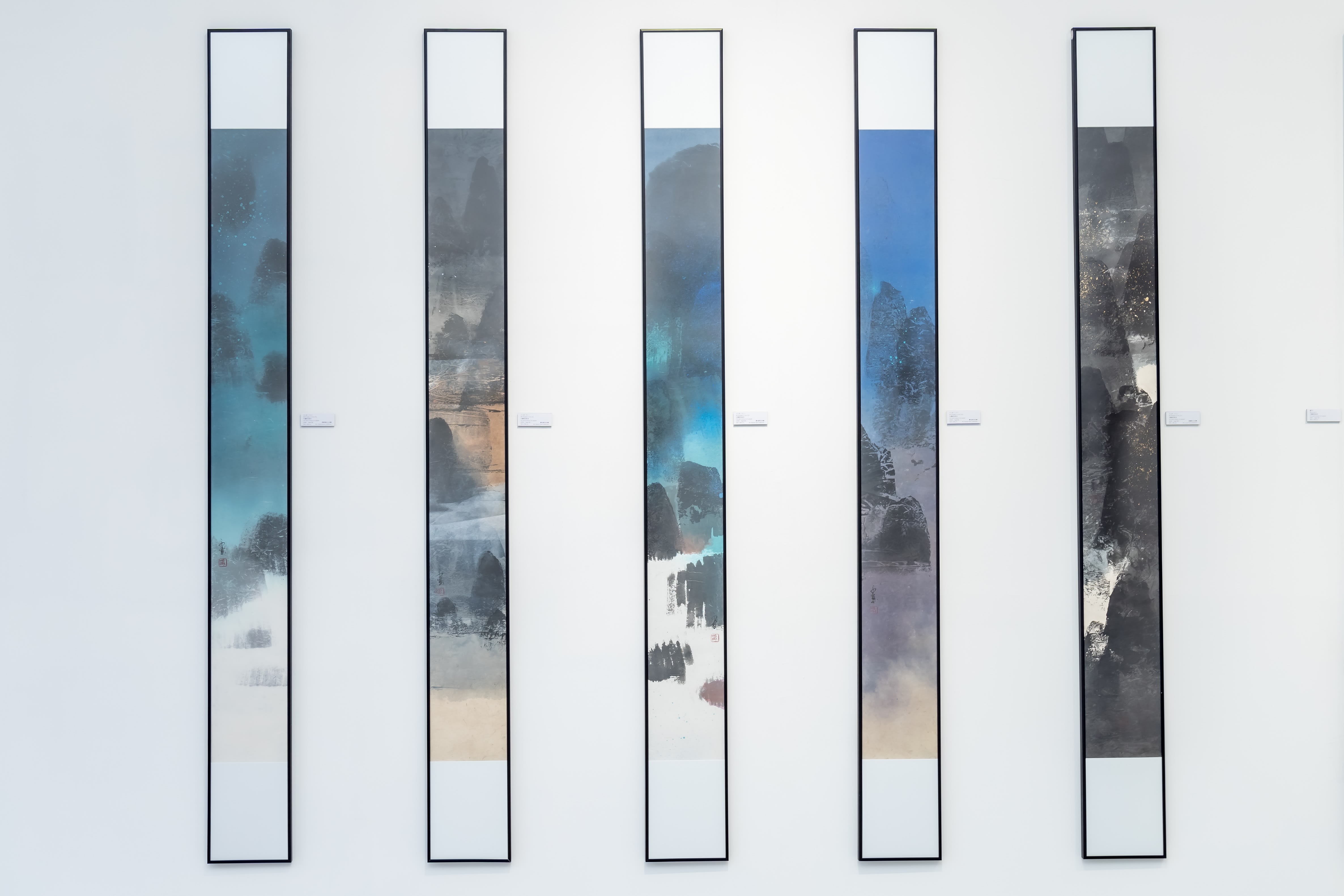

《七拾》展覽現場

'馮永基所描繪的不是風景,而是這片土地的情感實質。'

這場回顧展紀念傑出的建築家和藝術家馮永基教授生命的第七個十年,首次匯集了其廣泛的創作,追溯自1980年代以來其藝術生涯的演變。馮氏於9歲時首次為他的家鄉香港作素描。這幅其早期的線條畫展示了他對城市景觀細致入微的描繪,也體現了他年少時便有對建築和空間的敏銳直覺。

港島北的景象, 1985, 速寫, 55 x 100 cm

在之後的藝術實踐中,這些線條完全消失,取而代之的是濕潤的大筆觸,使得墨料可在廣闊的宣紙中自然滲透。馮永基小心翼翼地在其中平衡虛與實、空間與體量的關系,逐漸發展出一種抽象風格,以回應現代主義水墨畫的傳統。這些創作所激活的意象真實與虛幻並存。在他的許多作品中,香港土地和島嶼的輪廓被精心繪製的水墨線條勾勒出來,並通過一種奇妙的轉換手法變得普遍且永恒——意象不再指代一個具體的場域,而走向了中國詩歌和哲學傳統中呈現精神維度的宇宙觀。

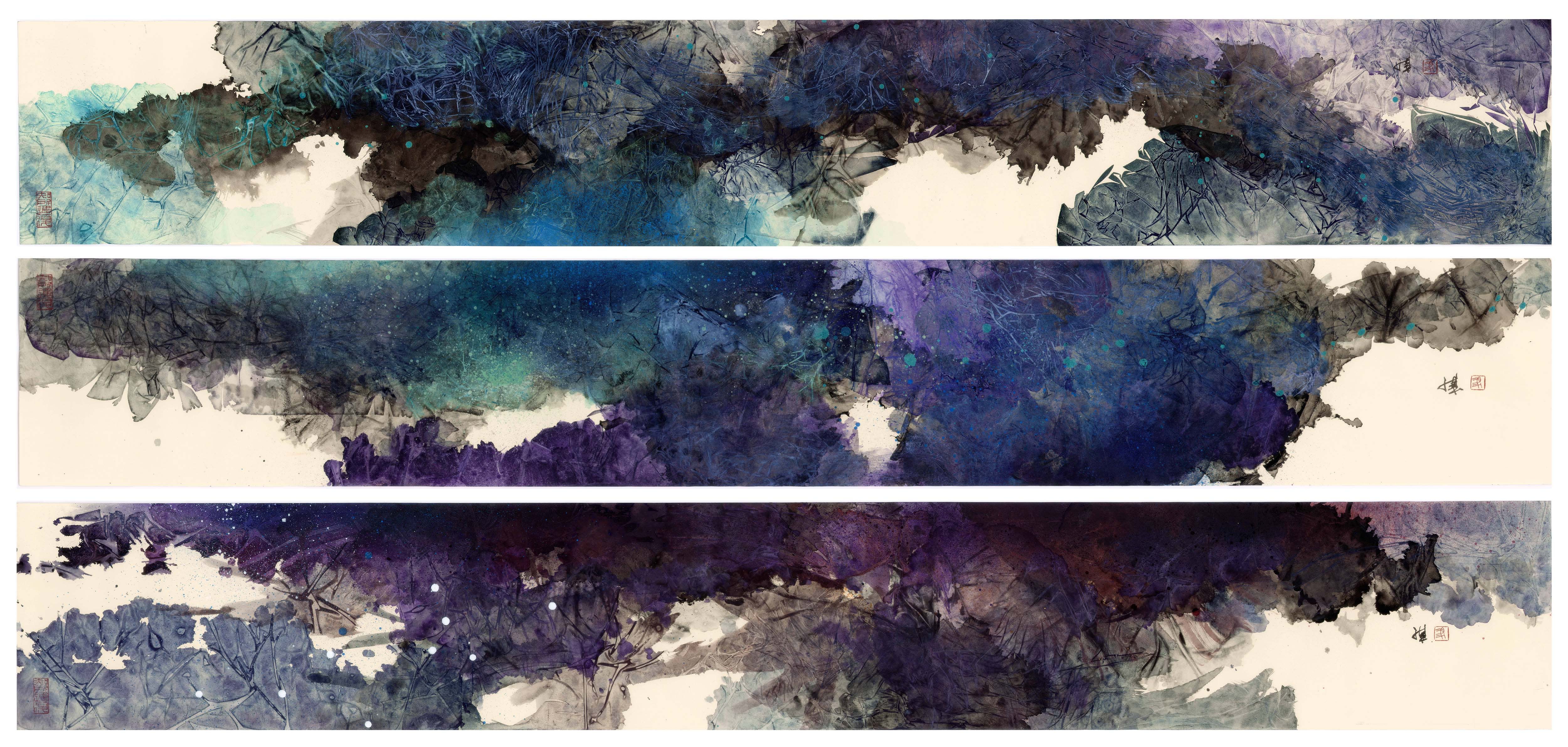

《呼吸(二十四)(二十五)(二十六)》, 2021, 水墨設色紙本, 26 x 180cm (x3)

馮永基的藝術語言植根於自1950 年代以來在東亞發展起來的當代中華抽象藝術,博采眾長,融合了不同藝術流派的元素:現代主義、戰後抽象繪畫以及在過去20年間蓬勃發展的當代水墨。 解讀他的作品需要同時參照地區和全球藝術史:中國抽象藝術的先驅是 50 年代中期臺灣的五月畫會,以及在香港由呂壽琨領導的新水墨運動——這個團體在60 -70年代期間獲得了空前的成功,是香港現代藝術史的一個重要裏程碑;而在更廣闊的背景下應看到東亞大都市中心之間的相互影響(如香港、上海、東京和臺北)、 戰後全球抽象藝術的跨國發展以及馮氏於1970 年代間在美國接受的建築師培訓。

《河山》, 2021, 水墨設色紙本, 90 x 90 cm x 8

馮永基出生於1950年代初的香港,他的一生跨越了這座城市戰後數十年的時光。這一段引人入勝的歷史涵蓋了一個國際都市的快速崛起的過程——從港英時代的重要貿易中心,至21世紀今日中國的大都會。

在香港,快節奏的商業界和新興產業與雜亂無章的老巷形成鮮明的對比:考究的大型高層建築、古舊的廉租房以及密集的商業街穿插著隨處可見的咖啡館、酒吧、精品店與小型文化空間,點綴以絢麗多彩的熱帶植物… 除了城市景象,大自然也是香港風光中的常客,這在馮永基作品的空靈優美中便可見一斑——他從深刻的私人視角出發,試圖遠離擁擠的城市空間,喚起海灣與遠景的意象…

《七拾》展覽現場

此次展覽中的概念「七拾」可以被解讀為對馮永基成就的一次全面回顧。標題裏的「拾」字,具有拾取或收集的含義。無論是作為年輕一代藝術家的導師和榜樣,還是作為身兼數職(藝術家、市政建築師)的文化生產者,他所做出的貢獻都應當被提及,因此觀眾可以期待從這場回顧展中了解到馮永基對文化遺產的全心投入。我們可以追蹤馮氏自1980年代以來的藝術轉變。從通過各種具象題材(如竹子、山景或小貓)探索繪畫技巧的小型作品,到長期以來對抽象山水形式的探索——於過去二十年間,他在中國水墨畫的譜係之下逐漸發展、改良出了一種新型充滿表達性的詩意詮釋。馮永基於1980年代創作了一批探索新的抽象形式的繪畫,展現出了他對黑色的粗線條的鐘愛,它們被粉紅或橙色的斑塊所切割、襯托——這是由二十世紀畫家發展起來的一種香港現代美學,代表人物為呂壽琨(1919-1975)。

1954年,呂氏在香港舉辦了他的首個展覽,在對水墨的創新探索之中開創了一種獨特且充滿活力的抽象形式(其對馮氏的影響得到了藝術家本人承認)。 呂氏於1970 年代創作的禪畫是中國現代主義激進派的絕佳典範:極簡主義的範式下結合了活潑的大筆觸與紅色的塗抹,加之以生氣勃勃的構圖,有獨一無二的美感。馮氏對這一傳統的致敬可見於他充滿活力的大潑墨,以及運用色彩來創造光感。

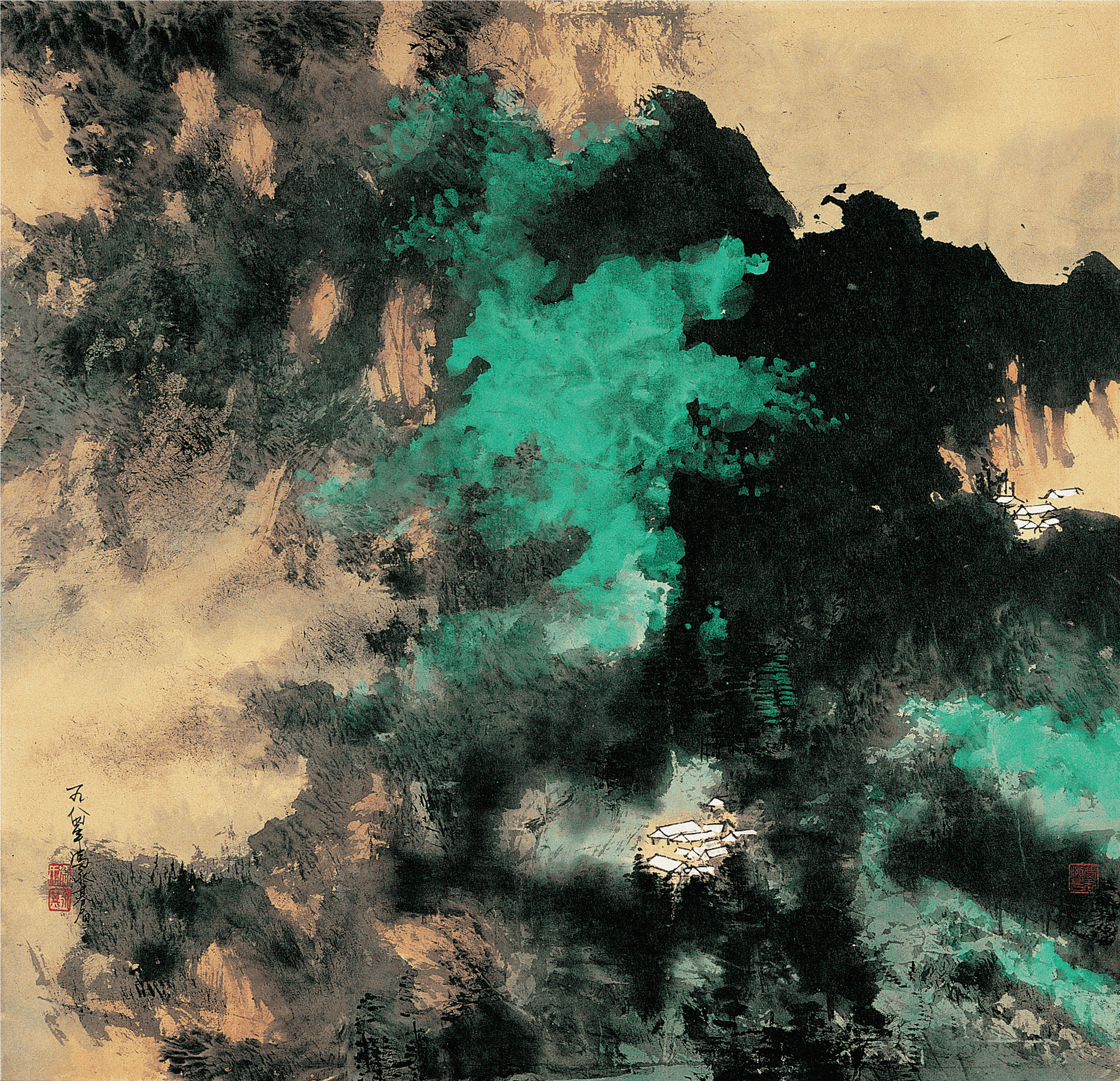

隱在深山隔世間, 1984, 水墨設色紙本, 59 x 62cm

在馮永基的孩童時代,大規模移民給這片狹小的土地帶來了嚴峻的住房危機。快速增長的人口擠進了現在可容納超過 700 萬人的垂直建築物中。第二次世界大戰結束後,人口在十年內從區區 60 萬增加到 250 萬,與此同時數十萬人從大陸湧入求謀生,在脆弱的自建棚戶區中過著幾乎一無所有的生活。 今日的香港大都市是一個在高強度環境下各類元素堆積而成的迷人混合體,且近年來藝術界持續擴張,美術館如雨後春筍般成立:翻新的香港藝術館、新建的西九文化區及其旗艦建築M+博物館(其藝術展亭將舉辦馮永基的小型回顧展)。 這個創新的建築空間使他能夠展示作為當代藝術家更具實驗性的一面:一件由旗桿屋茶具文物館的屋頂瓦片和乒乓球桌組成的裝置作品充滿了視覺沖擊力,不僅象徵著他對這項運動的熱情,而且也許展現了他在跨學科和媒介創作的靈活度。這兩個元素的結合將殖民時代的建築遺產與日常愉悅的社交活動聯繫起來。整件作品穿過展亭的外牆延伸到外部,連接著裏和外——就像是馮永基的生活和工作一般,在本土和國際之間遊走。

《七拾》展覽現場

作為深深投入香港生活和文化的居民與文藝領袖,馮永基融合了一種存在於香港歷史內部的現代主義風格——基於國際性與本地性在香港總有碰撞沖突的事實。作為數十年來亞洲的主要經濟中心的國際大都市,香港卻仍存在其本土文化擁有極強獨立性的悖論。例如,很少有香港建築師擁有全球知名度,同時其藝術家也直到近期才被國際範圍內的藝術界認可。

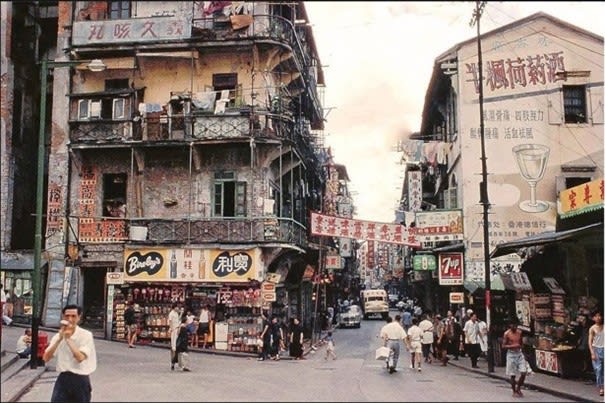

馮永基兒時生活在1950年代的荷李活道

馮永基的生平中充滿了有趣的軼聞:父親的缺席,以及為此而杜撰「他去賣鹹鴨蛋了」的故事——這是在1950 年代香港的很常見的一種職業。馮永基提到:「這個故事是小時候人們問及父親時,媽媽教我的模範答案。」 在這個小細節中,可以從字裡行間解讀出一系列社會問題,比如單身母親敷衍愛管閑事的鄰居、在經濟的拮據與社會的成見下營生,還有一個小男孩對這些微妙社會張力的深刻洞察。在對香港街頭文化的生動描述中,他回憶道,「每天下午四點,我喜歡去水坑口跳蚤市場看一個小販用烤的熱麥芽糖畫龍的表演。」

小時候,馮永基被稱為「B」,而他的姐姐則被稱為「A」——這是一個高度實用的物品化標籤,而這些孩子的特點是極度理性地避免產生個人情感,以滿足在惡劣環境中生存的需要。「B」出生於龍年,由於年份的特殊性,母親自然地期望孩子能取得很高的成就¬——當然事實也的確如此。雖說沒有受過系統的學術訓練,馮永基的早期繪畫仍經常得獎,他的傑出天分也逐漸嶄露頭角。然而,直至1990年代初,香港都不是一個欣賞藝術文化的城市——畢竟,在經濟的高壓下,繪畫能有什麼作用?比方說Alice King等人於1980年代共同創立了藝倡畫廊,其中很多客戶對文化和藝術持有高度實用主義的態度,會要求與家具相匹配的畫作。馮永基的繪畫追求與香港城市文化的擴張和成熟同步,這些變化隨著一座座重要地標的落成而被記錄下來,如馮氏的導師何弢於 1970 年代設計的香港藝術中心等。

馮永基與《河山》

馮永基的水墨畫極具個人主義色彩,不僅對當代地方和文化環境做出回應,同時也與優雅的詩歌悠久的傳統遙相呼應。他強化和擴展了水平和垂直的空間動態,應合著中國山水畫派的核心理念。他雖突破了自宋朝(960-1279)年以來逐步發展的山水傳統,其個人風格仍繼承了他所認可的山水畫大師的遺產。例如受人尊敬的明代大師石濤(1642-1707),同時馮永基也受到了現代畫家張大千(1899-1903)的影響——其因使用飛濺的色彩和大面積抽象來對山水做出解讀的華麗實驗而聞名。

《十八式》, 2018, 水墨設色紙本, 136 x 280cm

馮永基使用加長的捲軸組織水平和垂直空間。在他的立軸作品中,水平視點被分開以安排畫面空間——這樣整潔的繪畫構圖即可以看作是一個連續的整體,又是一系列的視覺元素的組合。他的作品極簡、抽象和簡潔,但散發出一種充滿激情和雄辯的詩意感性。其中的細節豐富多彩,同時清晰可辨的紋理、斑點和色調將觀眾帶入一個更加錯綜復雜的的世界——而其中墨的色調、裂縫和飽和度是打開大門的鑰匙,精心地與深淺顏色各不相同的調性融合。捏碎的紙張被用來創造景深和裂縫,這也是當代許多畫家使用的技術,例如活躍於50、60年代中國現代主義前沿的劉國松。

《七拾》展覽現場

如果僅看此次展出的作品的外表,便不會意識到其背後製作工藝的復雜——這是一項要求處理畫面張力時能夠收放自如的高超技術,需要對運筆的技法和紙張的吸水性有著深刻的理解和熟練的掌握。馮氏提及他很早便認識了實虛規則的必要性,並試圖將這一原則運用到繪畫中。正如油畫家使用工具來製造紋理和表面效果一樣,水墨畫家也在嘗試推動媒介的進步。在2020 年Covid-19時期創作的「生活」系列中,馮永基使用保鮮膜做出褶皺,將紙張揉成一團,將墨通過按壓融入畫面,以實現一種葉片的質感。 正如3812畫廊的展覽圖錄中提到的那樣,這個系列集中展現了他對更加普遍的主題,如生命,呼吸以及環境的關註。同時,他對自然的自覺審視,也與嶺南畫派大師楊善深的作品相呼應。

水墨的地形地貌學:「黑或白,空或滿」

研究香港這座城市有助於我們從地理和美學層面上理解戰後水墨藝術,尤其適用於馮永基的作品。密集的建築環境與滿島嶼海灣氣息的沿海文化也反映著其現代藝術的發展脈絡。具有強烈個人風格的創新型水墨畫家,如呂壽琨、周綠雲、王無邪和方召麐,都為這一文化領域做出了貢獻,他們以粗放的筆觸、色調、調色板和紋理來突破水墨藝術的邊界,經常將個人的在地性作為一個重要的參照點。一些藝術家繼承了廣東現代水墨風格的遺產,將其元素跨過邊境帶入香港,發展了一種獨特的藝術語言:植根於中國南方的水墨範式,同時有所創新。

《七拾》展覽現場

馮永基與這座城市的深厚聯繫在個人和公共領域都得到了發展。作為建築師,他參與了為公眾服務的重要項目,例如旨在保護和研究野生動物的香港濕地公園,發展與豐富了這座城市的特色,同時了吸引本地人和遊客。在馮永基的水墨藝術實踐中,對香港的情感將其與歷史更悠久的中國文化表達方式聯系在一起。繪畫的裝裱,尤其是立軸作品,讓其看起來像一排窗戶。通過這些窗戶,我們被帶入一種充滿表現力和沈浸式的深度視覺領域,喚起了一個超越框架限製的空間維度。當回想起歐洲大教堂的彩色玻璃窗或明清時期的一系列繪畫,我們可以看到統一的主題貫穿於一種重複的模式之中,而眼睛需要將其轉換成單一的視覺敘事才能理解。它們被分割到若幹面板中,與中國經典中的其他作品相呼應。如山水畫,香港藝術館館藏的明代畫家藍瑛的 12 幅立軸組成。在《十八度墨》 (2018)中,圖像的變化加劇了視覺上的不協調感,風景圖像幾乎有一種模糊的攝影感,有著「可讀又不可讀」以及「似與不似」的效果。這讓觀者能夠更大程度地運用想象力,去感受畫面中的山水意境。

光線、季節、角度和視點都在這一系列的垂直面板中被喚起。在每一幅畫和整個系列中,我們都能感受到一種被狹隘視野所限製的廣闊景觀,這或許反映了人眼及其視野範圍的限製,或指向了我們在面對大自然的無垠時感知能力的局限。《白沙灣的早晨》 (1994 年)主要由若幹深藍色、灰色、黑色和棕色的水墨大塊面組成。這些色塊讓位給白沙灣上的一塊開放地段,將觀眾的目光聚焦於光線之中。它的構圖和結構幾乎是純粹抽象的,它精彩記錄了藝術家對對一個特定地點的藝術回應——馮永基從特定的一天、特定的時間以及特定的角體驗的那一獨特瞬間的感受。因此這副畫本身變得永恒,成就了它作為時代作品的文化地位。同時,畫中景深產生了無邊無際之感,便使其超越了時代局限。

馮永基與觀眾介紹水墨畫作

遠景中的窗戶這一元素在西方藝術史上有著悠久的討論,通常起側面描繪光線和表達心理監禁的作用。這些畫作本身就是窗戶:向遠景敞開,直接將視野框定在由抽象風景構成的想象世界上,消除了再現的需要。這些作品所包含的考究的標準線條被濕墨浸染而產生的變化無窮的廣闊之感所抵消,而圍繞著它們的寬敞、活躍的空隙提供了緩沖,至此,水墨之間的互動達到了如古代經典《道德經》中所描述的虛實動態平衡。在畫面中,顏色、飽和度、色調和斑點共同構成了一種視覺深度,能夠將視線由宏觀視域引導至微觀。在宇宙圖像中,喚起只能用太空科技的望遠鏡和衛星才可觀測到的渺小的不可見粒子與浩瀚的星辰大海的意象。

馮氏的繪畫中對自然世界的描繪似乎對應了他對一個外在於、甚至超越於人工環境的地域的理解。如果中國繪畫傳統一直被解釋為一種內心和外在世界的對話,那麼其中的山水圖景也可以被視為一種基於特定現實地形的詩意詮釋。然而,無論是馮永基的單幅還是聯屏畫,都可以說是跨越不同的地形現實,都體現了個人沈浸在與自然融為一體的狀態——例如香港群島上星羅棋布的眾多島嶼、其蜿蜒曲折的海灣以及揭示精神與情感的內在心景。

《七拾》, 2021, 水墨設色紙本, 90x90cmx7(720cm)

在香港遠離市中心的地區,有許多山間步行道,在上面可欣賞土地和海灣的全景。 六聯畫《穿越鄉間小路》 (2009) - 大欖湧、河背水塘、大帽山、筆架山、馬鞍山、糧船灣,紙本設色,包含了六幅26x193cm的橫軸,用一種空靈的類特納風格描繪了香港迷人的景致。其中一部分作品,如大欖湧水塘選取了位於大欖湧與河背水塘的一個特殊視點俯視而作,在馮氏的個性化的詮釋中被賦予了更高的詩情畫意,成為一件富含情感深度和共鳴的精彩作品。馮氏對風景有著深切的關懷,通過一絲不茍的觀察將其轉譯成藝術創作,於現實和心靈層面將其內化。這些作品象徵著一種地方的聯結與歸屬感。香港超越物質的靈魂,在這些作品中被激活。

建築、水墨與環境

我們可以對水墨畫與建築學做一個性質對比:前者是柔軟的、流動的、無法控製的、擴散的和不可預測的;後者是堅硬的、可測量的和三維的。這兩個截然不同的學科是如何相互關聯的?它們之間的關係又是什麼?創作於宣紙或絲綢的二維空間中,水墨畫與其鑑賞和理論研究已有一千多年的輝煌歷史。當代水墨畫繼承並吸收這段歷史的精華,將其作為一種知性意識的形式,與長期以來關註人與自然和世界的主客體關系哲學聯繫起來。同時,建築史也是源遠流長,且在現代時期產生了翻天覆地的變化,反映了建築在工業革命、技術進步以及兩次世界大戰後的地緣政治轉變之後一個世紀內的生活方式、環境及功能性的激進變化。

《七拾》展覽現場

由於在美國接受的教育,馮永基的建築實踐是主要是西式的——儘管他的建築中融入了許多中國文化的元素,如門與室內設計的細節和特徵以及現代園林的風水規則。舉例來說,在建築物設計中為追求心理與美學上的效果,遠景被設計成開闊的水面上徐徐展開;而在馮永基設計的私人住宅中,線條簡潔,空間經過精心的設計以求良好的舒適感和采光,並融以中國文化元素,以一種當地化的語言與現代生活空間互動。他近期的作品將視角轉向了生態議題——如Clean Water (創作年份) 標誌著他對日益嚴重的氣候危機帶來的環境和汙染問題的回應。在他的《呼吸》(2020)系列中,呼吸的概念被賦予了黯淡的內涵:畫面被似乎試圖突圍的點陣輕微撕裂,在厚重的黑化表面上予觀眾壓抑之感。在濃厚的深藍色層下,仿彿有一股被壓抑的暗流正在抑製著一些更純淨的物質。如果馮永基描繪的不是水的現實形象,那麼這些元素當然可以被解釋為是對世界面臨嚴峻的環境難題的隱喻。圖像上半部分的開放畫域提供了鮮明的明暗與陰陽對比。在其他更大尺幅的作品中,當我們沈浸於自然圖景的豐富多彩之時,可從散佈在畫面之中的筆觸和斑點感受到氣韻 (精神共鳴),即謝赫(6世紀)的六法之一。視線於畫面之中遊走,然後被深深沈浸其中——就像對自然的體驗既是瞬時的又是疊加的。此時,我們停下來觀察、呼吸和體驗畫面,會獲得深刻的感官體驗。

學者Cordell DK Yee在對「氣韻」的討論中指出:

「氣韻這個複合詞的使用至少可以追溯到六世紀,當時的批評家謝赫(約 500-535 年)用它來指代個人和象征性的活力、「呼吸」與和諧、創作的「共鳴」 。畫家追求氣韻以達到繪畫的目的——用四世紀畫家顧愷之的話來說,就是「以形傳神」。畫家所要表現的「氣」與表現兩種內在有關:被描繪對象的內在和畫者自身的內在。在美學理論中,這兩者是密不可分的:對外部現象的內在及其潛在本質的認識需要藝術家的主動感知。 」

欣賞馮永基的作品的關鍵在於調用感知力——即使看到它們第一眼便能激發觀者的審美情趣,但如果不經過審慎的思考,便難以對其有深刻的理解。

《七拾》展覽現場

馮永基的畫作以傳統窄幅捲軸呈現。橫軸和豎軸的樣式都有,但都不是掛軸,它們在固體基座上安裝與展示,融合了傳統的紙本水墨媒介和西方於墻面展示的藝術形式。藝術展示方式的新轉變改變了中國語境下繪畫的理念——從手捲形式(文人小群體在私人社交環境中短暫觀看)轉變為現代時期室內裝飾畫(永久欣賞)。在這個觀看的概念中,欣賞作品的時長很重要。就像Dawn Delbanco指出的那樣,「這種偶然的觀看與化作的模式息息相關」。

在這場對馮氏一生作品的深刻而全方位的回顧中,我們看到了一系列對現代水墨畫史做出重大貢獻的作品。它們為我們的世界註入了共鳴,提醒人們從深刻的地方聯繫如何催生詩意的視覺表達。也許馮氏的作品讓我們更接近於一種對充滿已知與未知、真實與想像的宇宙的理解。他最近呼籲尊重並保護自然——這不僅是一種詩意的欣賞,更是一種繪畫行動主義。 馮永基對藝術和生活的謙遜和態度是一個典範,告訴我們看似平凡的人如何變得傑出,一個時刻如何成為永恆。隱居的四世紀詩人陶淵明理解這種特殊的視覺表達,他說:「我瀏覽山與海的景色。我微微頜首,完全(理解)了宇宙。