「心靈越簡單、越自然,世界就會越美好。」

馬德升,2025年

「真實的不是表象,而是思想,是事物的本質。」

布朗庫西

本篇文章由3812畫廊學術顧問和策展顧問何凱特博士(Dr. Katie Hill)撰寫,文章收錄於「女人——馬德升個人作品展」之展覽圖錄中。該展覽於2025年10月15日至11月15日在3812倫敦畫廊舉行。

摘要

先鋒藝術家馬德升的作品將為我們帶來一場令人振奮的視覺奇旅——從黑白木刻版畫中沐光而立的女性身影,到以豐滿的女性裸體為主題的宏大且充滿活力的畫作,那些承載著富有情慾張力的軀體在畫布中巍然升騰。這場穿越了四十五年創作歷程的藝術遠征,從純真走向覺醒,見證著藝術家從早期樂觀的狀態走向覺醒的漫長蛻變,匯聚成多個系列,皆散髮著強烈的視覺辨識度。這種人文主義精神與藝術視野同樣流淌在他的行為藝術與詩歌創作之中。它們從端莊到怪誕,將裸體作為一種原型或象徵性圖標,從遠古延伸至現代,承載著永恆的魅力與神話的色彩。

正如藝術家所言:「生活是赤裸的(la vie est nue)。」 裸體作為一種藝術隱喻,用以探究我們的存在,以及與彼此之間、與世界的聯繫。通過對這一主題的反復演繹,馬德升的作品在風格多變,從小畫幅到大畫幅,從黑白版畫到色彩斑斕、充滿活力的色調。這些裸體形象在不同時刻蘊含了生動揮灑的筆觸與平塗且極具圖像化的形態,兼具性感與莊重,時而活力四射、張力十足,時而含蓄內斂、剪裁利落乾脆。

從文化角度來看,這些由一位旅居歐洲的華人藝術家所創作的裸體畫作,在跨文化和多文化交流中有著難以解開的根源。我們在藝術家身上所看到的文化交織,源於與全球化中各大都市的文化的長期聯繫,這種互動被編織進二十世紀藝術史發展的進程之中。其中,巴黎作為歐洲文化交流軸心,與上海、東京等各地區的文化樞紐緊密相連。馬德升在巴黎——1920年代現代主義的中心——已耕耘近四十載。因此,他創作的主題——即是「歐洲繪畫史上的核心題材」,也富有「中國藝術現代性發展的必然要素」,這絕非巧合。

中國現代藝術史上的諸多重要人物,如林風眠、徐悲鴻、潘玉良和趙無極等,都曾在巴黎生活,並深受當時藝術現代運動中對色彩、線條和藝術形式探索的深刻影響。這些造就了從後印象主義(Post-impressionism)、超現實主義(Surrealism)到純粹抽象主義(Pure Abstraction)的現代藝術運動。誠如十年前的一場巡回展覽所述:「他們的巴黎之旅與中國藝術傳統發生了斷層,而他們回國後卻對一代藝術家的形成又產生了重大影響。」這些藝術家本身都曾創作關於女性裸體的題材的畫作。因此,馬德升的裸體畫作可被視為一場跨越文化的對話,它矗立於中國與歐洲現代性的交匯處,而這種非對稱的現代性對話已延續至21世紀。

在「文化大革命」(1966-1976)後期,藝術家們共同追求西方現代主義,成為了尋求當代新文化語言更廣泛的文化運動的一部分。馬德升與其他「星星畫會」的核心創始人黃銳、王克平和曲磊磊一起,站在這一發展的前沿,積極倡導言論自由和藝術表達。他們對線條和造型的獨特運用使中國藝術家得以重回國際藝術舞台,並在資源貧瘠、資金匱乏(甚至根本沒有)的情況下,無意地與常玉等知名藝術家之前發展起來的流動的文化話語建立了聯繫。至於他們受馬蒂斯(Henri Matisse)裸體畫或畢加索(Pablo Picasso)線描作品影響的程度,我們可以從西方早期的藝術研究中窺見一二;但在1970年代的中國,提及這些世界聞名的西方現代主義大師的意義可謂非比尋常——它不僅是藝術家們對文化解放的強烈訴求,更是對那個充斥著「灰暗中山裝」與「強制性政治統一」的單調世界發出的一聲聲向藝術自由的吶喊。一如2025年在香港M+舉辦的畢加索展覽的盛況,我們可知,時至今日,這些藝術大師的創作遺風依舊被中國的觀眾所熙攘追隨著。

劉香成攝影作品《毛以後的中國——北京,馬德升演講要求藝術自由》, 攝於1979年北京市委大樓

馬德升當時的號召力在1979年他在北京向群眾發表講話的照片中可見一斑。他倚靠拐杖,全然不見身體的殘疾之態,盡顯個人魅力與領導風範。此前一年,即1978年12月,儘管中央文化部數十年來首次宣佈允許在藝術教育中使用模特兒,裸體繪畫仍未在學院之外被廣泛接受。不過,這正是一個關鍵的文化轉折點與鬆動處,為後續十年里文化的重大發展鋪平了道路。

馬德升, 《女體》, 1979, 木刻版畫, 38.5 x 28 厘米

馬德升在1979年所作的小幅木刻版畫《女體》(38.5 x 28釐米)描繪了一位跪姿女性的輪廓,雙臂彎曲置於腦後,影子投射在前,背景是一輪放射出細膩光芒的明亮太陽,光芒籠罩了整個畫面。這幅畫作中的女子端莊優雅——面容低垂,姿態謙遜,在那個文化產生重大變革、政治正確正受到人文主義挑戰的時代,清晰有力地表達出了對希望、重生與美的嚮往,取代了宣揚社會主義的現實主義的圖像。這件小尺幅版畫中展現了他對輪廓的嫻熟運用和工整的構圖,這種看似因精心切割、重復標記而形成的富有質感的紋理,在馬德升後來的作品中反復出現,並在其大尺幅的繪畫中也得到了規模化的發展。此外,馬德升畫作中的時間結構則是借助陰影和太陽表現:光影的普遍表現手法使這幅裸體成為了永恆的象徵,一個女神或自由的形象,與「文化大革命」高峰期將毛主席神化的太陽形象形成鮮明對比。

此外,強烈的平面特質以及對空間的直白刻畫也延續到了馬德升後期的繪畫作品中,賦予了它們一種結構精確性。畫布常被一條簡約的曲線分割出天空與大地,利用線條和色彩,在天地分野中勾勒出一個抽象的遠景世界。從概念上講,這些元素充當了宇宙的哲學標識,既與中國古代的「天地宇宙觀」相契合,又與現代主義的普遍性相呼應,將畫面約束在了美學形式的框架內,使其與任何可識別的現實都隔絕開來。這些特徵貫穿於馬德升的畫作之中,是他汲取中國傳統文化養分的關鍵部分。

硬紙板上的素描

馬德升,《彎軀》, 1995,卡紙上素描, 70 x 100 厘米

在1990年代中期,幾幅馬德升繪制於紙板上的素描作品為後續的大型畫作奠定了基礎。這些素描以簡潔的線條描繪了不同姿態的裸體形象,技法精湛,輪廓以黃色雙重勾勒,從前視和側視的角度展現了構圖的動感、體積感和景深。其中,腿部與足部的曲線張力尤為引人矚目,人物的頭部被簡化為鬆軟的陽具形態,乳頭則以急促、彎曲的筆觸進行強調,肚臍亦增添了凸顯肉感的刻畫。所有一切均以簡練的線條完成,與現代中西方藝術中探索人體體態之美的寫實畫家們採用的作畫手段相呼應。馬德升對線條的強調以及對圖像粗獷的處理感令人印象深刻。但人們常會好奇發問:為何人物形象逐漸收窄?為何頭部會被簡化至一根看似松垮的「不起眼的一個點」呢?頭部低垂,幾乎抹去了頭部與面部特徵,取而代之的是身體的輪廓佔據了畫布的主導地位,力量感似乎被無限放大。

藝術家對這一問題的回答簡潔而深刻:「我們都想得太多了!」這暗示著我們需要回歸當下實在的感受,脫離過度思考。這可解讀為道家思想的「返璞歸真」,也是在警示著人類自身的動物性,儘管我們擁有較高層次的智力,頭部也只不過是如肢體之一端的生理附屬而已。通過強調我們身體存在的根本性,並拒絕賦予畫中人物任何可識別的身份,馬德升將身體之重置於心靈之上,以一種反現實主義(Anti-realist)的詮釋使現實失真。這種手法在弗朗西斯·培根(Francis Bacon)和亨利·摩爾(Henry Moore)的眾多作品中亦可見到。培根利用頭部表達痛苦或恐懼,而摩爾畫作中人物的頭部雖無特徵且小巧,卻始終保持直立。布朗庫西(Constantin Brâncuși)關於在其雕塑形態中省略面部特徵的解釋,讓我們得以瞭解他對於形式與美的關注:「為了頭髮、眼睛、耳朵的塑造而挖出小洞,破壞一件美麗的作品,實在是太可惜了。我的素材如此美麗,它那蜿蜒的線條如純金般閃耀,足以概括地球上所有的女性之美而歸結為一個典範。」布朗庫西的大理石雕塑《波嘉尼小姐》(Mlle · Pogany, 1912),走在化繁為簡的前沿,但在1913年的軍械庫展覽(the Armory Show)上卻因形似雞蛋而遭到嘲笑。馬德升成長的過程中,生長文化環境都可能充斥著高度政治現實主義(Political Realism),因此,他在藝術生涯的初期選擇背離這一傳統,轉而擁抱西方現代主義(Western Modernism),只因這是稀釋因政治現實主義所導致的教條主義盛行的解藥。他對於何時身體勝過思想、何時思想勝過身體的流變異常敏銳,因為嚴峻的身體挑戰一直是他生活的核心。這些要素或許會影響我們解讀他的作品的方式。

馬德升,《悅現》, 1995,卡紙上素描, 70 x 100厘米

在馬德升所繪的裸體女性中,女性身體的幾個性徵——乳房、外陰和肚臍,同樣存在於世界上最早的女性雕像「維倫多夫的維納斯」(the Venus of Willendorf)中。這件石器時代的小型藝術品高11厘米,可追溯至公元前28000年至25000年,現藏於維也納自然歷史博物館(the Vienna Natural History Museum)。與當時遍布歐洲的其他類似的雕像一樣,這件小雕像可能是對生殖崇拜的體現或早期的女神形象。由於時間久遠,其確切含義已難以考證,成為了考古學家們所困惑的未解之謎。然而,正如這一尊雕像所證明的,對女性性徵的強調顯然有著數萬年的歷史淵源,因而被賦予了文學上的象徵意義。

石頭裸體

馬德升,《怡然小憩》, 2015, 布上壓克力, 180 x 200 厘米

二十年後,馬德升的一件作品《怡然小憩》(2015)回歸純粹形式主義(Pure Formalism),將身體形態分解為圓潤的形狀,這是藝術家創作生涯中的另一條主線。在這件作品中,無定形的塊面構成了一個依稀可辨的、被肢解的身體,通過身體及其存在來表達了藝術家對生命本身和原始形態(Primeval Forms)的興趣——此時的「石」系列已發展多年。身體的各部位相互分離,卻又各自巧妙平衡地構成整體,與藝術家自己的雕塑作品展開了一場富有玩味的對話,並實現了「形式與非形式」、「具象與抽象」、「二維與三維」之間的交互,對我們的圖像視覺接受本身提出了詰問。

馬德升,《舞尖之姿》, 2015, 布上壓克力, 180 x 200 厘米

在一片蒼茫抽象的山脈與疑似湖泊或水體的映襯下,一幅山水畫卷隱約浮現,石頭的曲線通過富有動感的濃墨重彩得以塑造,顯出強烈的空間感。身體即是岩石之軀:我們如何誕生?我們來自何方?與原始世界有何聯繫?無獨有偶,該系列的另一作品《舞尖之姿》(2015)也喚起了我們對石頭的聯想,最終同樣回歸成一個完整的(女性)身體,那副岩石之軀伸出的腿暗示了她的舞姿,與畢加索、馬蒂斯及常玉的作品遙相呼應。在這裡,背景是深橙單色,厚重且帶有肌理的筆觸,與雕塑般堅實手法所刻畫的黑白人物形成鮮明對比。儘管高度風格化,但我們清楚可見她的手臂指向大腿內側,暗示了她的性慾。

2024年馬德升的一件新作回歸了上述兩部作品的美學風格。它將人體簡化為一個由五塊石頭組成的結構,兩大塊石頭宛如巨大的小腿,呈彎曲狀,三小塊石頭則巧妙地組合成頭部或軀乾及雙臂的形態。這一極簡的意象立刻能夠喚起了對於女性裸體的聯想,雖無任何具象的描繪,卻巧妙、輕易地將人體與山水景致融為一體。人體以極其簡潔的形象呈現,背後襯以一道淡灰色的弧線或地平線,彷彿暗示著一個世界或星球。這幅作品以永恆精湛的構圖,展現了藝術家對大地與人類枯榮與共的詩意聯結。

彩色的裸體

馬德升,《峡谷之中》, 2020, 布上壓克力, 162 x 130 厘米

2019/2020年間創作的幾幅作品,與「石」系列畫作形成了鮮明的對比——線條更為簡潔流暢,色彩更為明快。其中,一幅名為《峽谷之中》(2020)的作品,以亮橙色呈現了一副簡潔而形式化的裸體,輪廓清晰,背景則由兩種亮綠色調做區分。從圖像的角度來看,該作品通過對表面質感和設計感的雙重強調,及精心佈局的空間分割,瞬間營造出強烈的視覺美感衝擊。

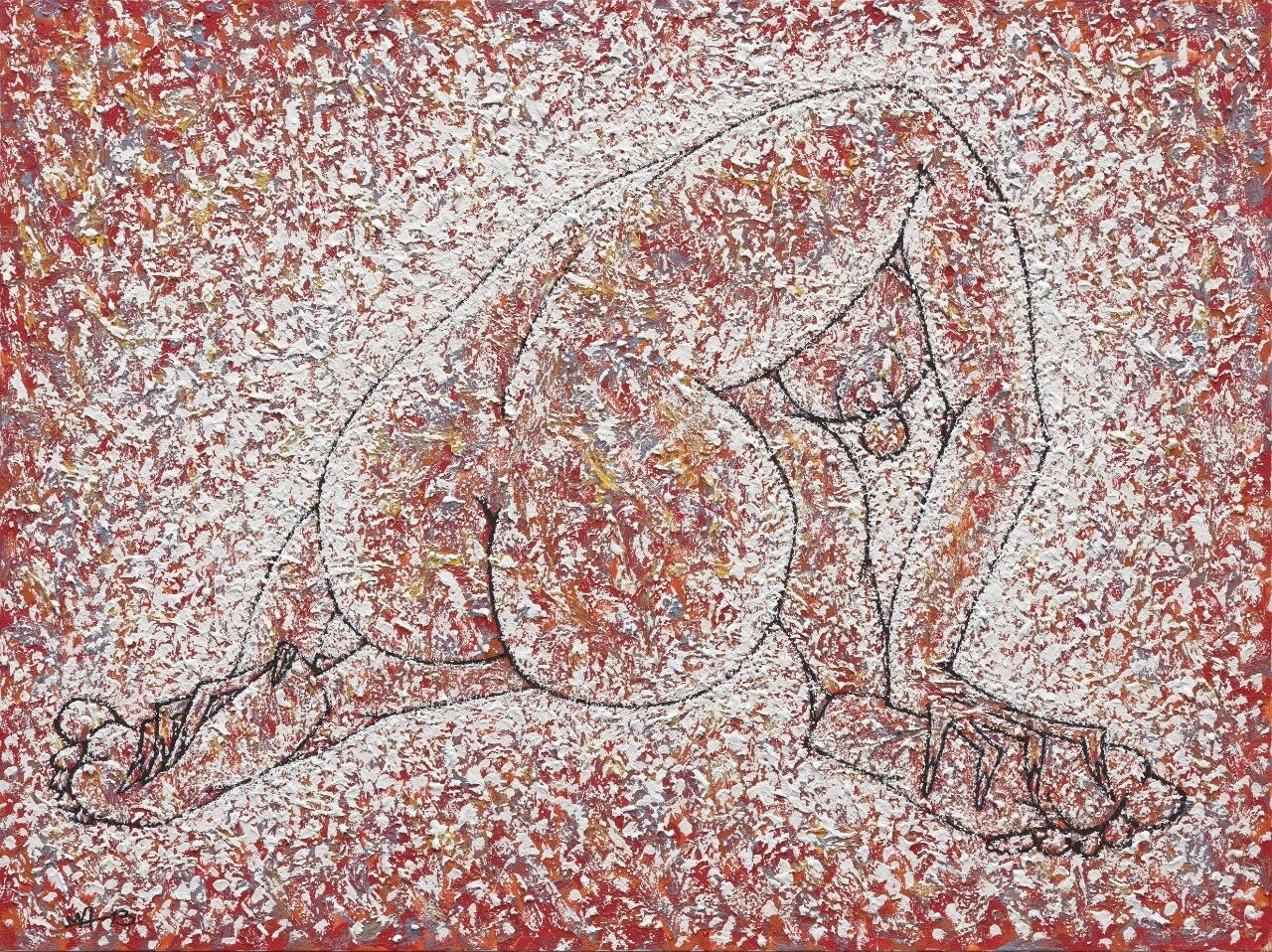

馬德升,《躊躇》, 2013, 布上壓克力, 150 x 200厘米

馬德升在2013年創作的大尺幅裸體系列,則以更為細膩、斑駁的色彩美學為基調,巨大的輪廓化人物沉浸其中,與人物與背景融為一體。這些人物被扭曲成各種姿態,四肢、手腳被拉長,部分姿勢極具情色與性暗示意味。在《躊躇》(2013)中,人物背對觀者,碩大的臀部與乳房佔據了大面積的畫幅,背部扭曲於疊起的雙腿之上,雙手置於腳部,呈現出一種不適的扭曲。《大宮女》(2012)中,人物俯臥,伸手觸及腳部,雙腿向後彎曲。《回望》(2012)中,從背後清晰可見畫中人物的陰部,一隻細長的手伸向大腿。《舒展》(2013)中,人物的輪廓通過曲線被高度概括,完全脫離了寫實。這一系列作品的標題語氣更為強硬,近乎指令,使觀者與主題之間形成一種不適的關係,赤裸裸地揭示了男性對女性身體潛在的暴力的凝視,誇張的姿態強化了女性身體的物質性與性魅力。

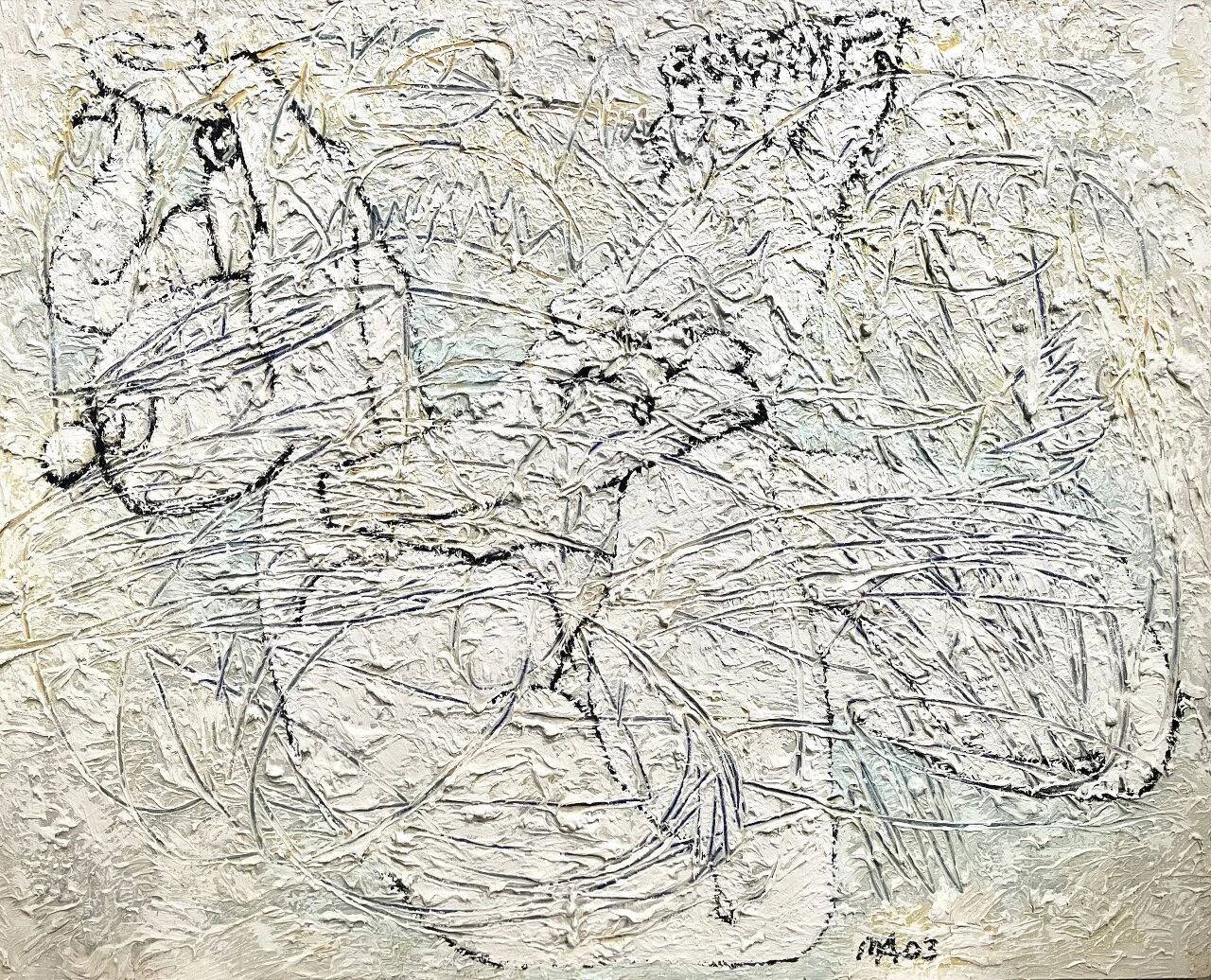

馬德升,《情系大地》, 2003, 布上壓克力, 130 x 162厘米

在《情繫大地》(2003)中,裸體形象幾乎在畫面中完全消解,與厚重顏料融為一種抽象的模糊。畫作通過粗獷的厚塗技法呈現,線條如同塗鴉般在畫布上來回穿梭。這張作品散發出強烈的能量,狂熱地詮釋了標題所寓意的「身體與背景的歸一」,生命與形態被整合為我們世界的基本法則,能量、生命與大地渾然一體。

這些作品看似,但實則與中國文化形態已相去甚遠,標誌著1980年代因政治環境變遷與新一波移民潮引發的全球文化轉向。早在二十世紀初期,許多中國藝術家便投身於一種跨國現代主義(Transnational Modernism),創作女性裸體畫,發展出一種獨特的中國視覺現代性形式。林風眠(1900-1991)的人物畫從立體派(Cubist)早期作品到風格更為裝飾性的優雅線描女性裸體,跨度甚廣。常玉(1907-1966)自1920年代至1960年代持續創作裸體畫,其最後一幅裸體作品在2019年以1.98億港元創下拍賣紀錄。潘玉良(1895-1977)作為一位女性畫家,其作品同樣包含了激進的自畫像與女性裸體,打破了女性「性與自我」表現的禁忌。

馬德升,《起伏》, 2003, 布上壓克力, 114 x 648厘米,四聯畫(每張114 x 162厘米)

縱觀中國藝術史上沉浸於巴黎現代主義(Parisian Modernism)的關鍵人物,構成了馬德升裸體畫的藝術史背景,這可以說是對西方在現代主義上的霸權地位提出了挑戰。正如雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir)、馬蒂斯和高更(Paul Gauguin)等藝壇領軍藝術家,也深受非西方美學形式影響,這些影響深刻地塑造了他們的作品。不僅如此,眾多身處西方的華人藝術家也在主題、方法論上汲取著多元的文化資源。例如德國表現主義(German Expressionism),就引起了曾梵志等傑出畫家的濃厚興趣。在馬德升的裸體畫中,情感通過修長的手指與靈動的腳部得以表現。這反映出了米勒(Jean-François Millet)等19世紀畫家對中國藝術教育所產生的影響——他們的作品甚至成為了中國藝術院校學生的學習楷模;也反映出了弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、安塞姆·基弗(Anslem Kiefer)和盧西恩·弗洛伊德(Lucien Freud)等近代領軍畫家對中國藝壇產生的強烈影響。

現代性與中國裸體藝術

在中國語境中,現代性的歷史脈絡可追溯至清朝覆滅(1911年),1920年代是典型的世界主義(Cosmopolitanism)時期,有著文化交流蓬勃的特徵。當年徐悲鴻繪制裸體素描,是為了進一步追求現實主義,以精確記錄人體。適逢中國新的藝術教育體系興起,該體系引入了人體寫生與女性模特兒,其中以上海書畫家、藝術教育家劉海粟的倡導最具聲勢。此外,如林風眠等其他藝術家的裸體創作則與現實主義理念相悖,他們在探索超脫寫實之外的形式該如何帶來一種「拒絕明確或規範性」敘事的現代性普世藝術語言。自1930年代至1970年代,在革命時期文化習俗與狹隘意識形態要求的影響下,與現代主義有關聯的創作將被視為禁忌。直至數十年後,當現代主義得以再次取代具象敘事繪畫時,這一主題才得以回歸。因此,馬德升的裸體畫不僅呼應了西方現代藝術的發展路徑,更是堅定地站在了支持現代主義所代表的文化自主性立場上。

在學者林達·尼德(Lynda Nead)對女性裸體的研究中,她指出,「(這些圖像中的)女性身體的再現充當了男性性慾與藝術的先鋒主義(Avantgardism)的關鍵符號」。有趣的是,男性主體性(Male Subjectivity)一直到中國近期,都在當代藝術敘事與創作中佔據著主導因素。許多老一輩女性藝術家的光芒很大程度上都被男性同行所掩蓋,到近年來才有所改變。1990年代的作品幾乎全部以男性形象為主,常以怪誕的視覺手法進行諷刺。馬德升自身的(男性)先鋒主義恰好與文化史上一個更早的時期產生了互文,那時現實主義(Realism)正被現代主義(Modernism)所取代,而現代主義與一種既不被西方定義也不被東方定義的全球性視覺語言結盟。有趣的是,他的無力感或許在這些靈動的女性形象中產生了投射。這些女性在作品中似乎在審美、感官與精神層面都處在上位,而小巧的陽具狀頭部則象徵著他男性權威的喪失。儘管從性別角度出發解讀這些作品可能會引發著名女性主義電影理論家、製片人勞拉·穆爾維(Laura Mulvey)具有開創性的男性凝視(Male Gaze)研究之中「男性/女性權力動態(Male/Female Power Dynamics)」理論的尖銳批評,但換個角度來看,這種解讀卻也可以回歸到「男性在面對女性作為至高無上的終極生命力時所表現出的敬畏與無能為力」這一思路。

馬德升的作品就像是一種文化交流的體現、一部文化折射的故事,交織著構成現代性本身的多條線索。然而,若以一種老派的方式,用藝術史學家克拉克(T.J.Clark)的話來說,藝術家僅僅「傳達某些思想或情感狀態的願望」。在某種意義上,馬德升是一位「當代古典主義者」,正在一步步發展他自己的詮釋與視野,並借鑒了現代主義、道家思想、書法與古典主義。馬德升作品的另一維度體現在其震撼人心且極具衝擊力的行為藝術作品《La Merde(糞便)》中,這是一次爆炸性且充滿激情的批判。在這部作品中,藝術家坐在輪椅上用法語高喊「為什麼,為什麼,為什麼會有糞便?!它無處不在,無處不在,無處不在!」,以重復的憤怒表達對世界的恐懼。他熾烈而璀璨的靈魂常常在其現場作品中溢出畫布之外,使觀眾能夠親身感受他的魅力。

這些作品在其嚴謹性、多樣性與規模中蘊含著一種緩慢內化的能量,這從遒勁果決的筆觸中可見一斑——它們最直觀地展現了持筆人的「力」,類似於克拉克所描述的「如此完美地融合了感官與幾何,彷彿提供了一層盔甲」。儘管裸體藝術正不斷演變出更當代的詮釋——如近期一篇文章所討論的——已涵蓋了藝術家對女性氣質、性別認同與酷兒身份(Queerness)的探索。知名藝文專欄作家、編輯朱莉婭·哈爾佩林(Julia Halperin)也指出,「裸體是西方藝術中最古老且最頑固的煽動性主題之一」。而馬德升這位身處全球華人離散群體語境中的藝術家,無疑為這段歷史增添了關鍵的一層。