本篇文章由藝術史學家、評論家姜俊博士撰寫,文章收錄於「女人-馬德升個人作品展」之展覽圖錄中。展覽於2025年10月15日至11月15日在3812倫敦畫廊舉行。

在馬德升的藝術創作生涯中,石頭和女人體是兩個重要且持續至今的主題。本文希望可以從「存在主義」和「生機主義」兩個維度去把握和理解他的藝術實踐。

作為一位出生於1952年的中國藝術家,馬德升和其同代的中國藝術家們一樣都曾生活在社會主義現實主義單一的藝術規範之下。創作的教條主義限制了他們在創作中的多樣性嘗試。藝術的政治和意識形態化也使得藝術成為了一種國家機器的宣傳工作,而非個體存在的表達和生命經驗的展示。

1979年中國的改革開放使得本已鬆動的文化和思想束縛被撕開一道裂縫,各種思想、觀念、和藝術流派、技術手法突然湧入。特別是馬德升所生活的首都北京,彷彿為所有中國的文藝創作者們被打開了自我表達的鐐銬。

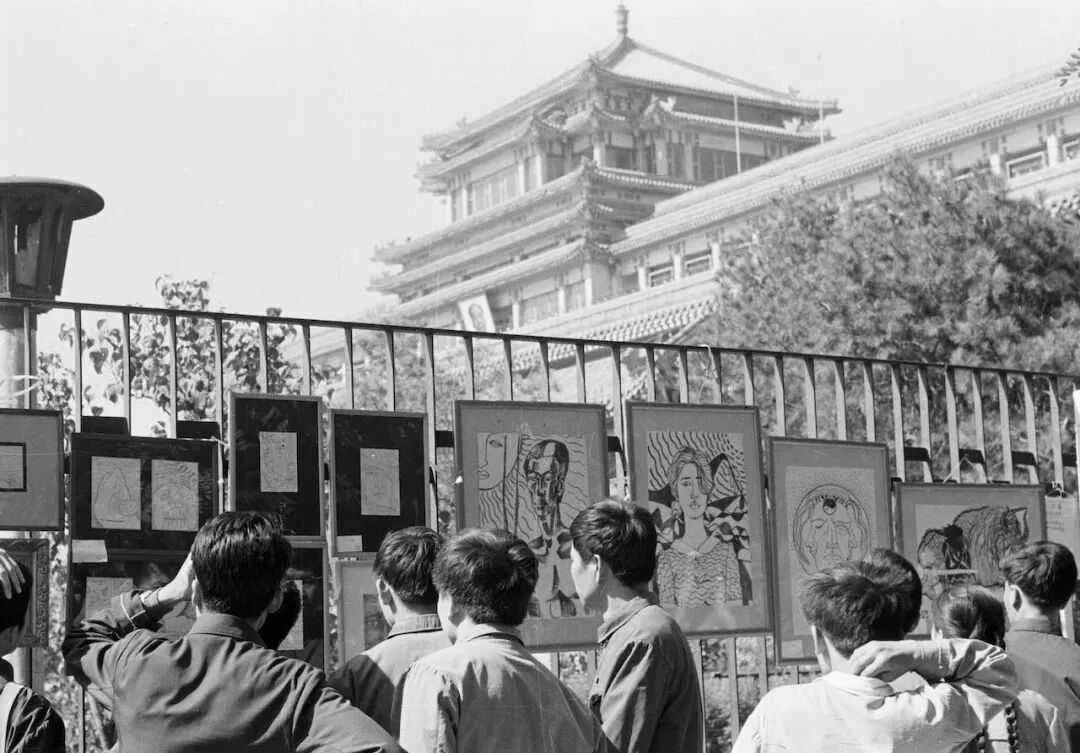

第一屆《星星美展》展覽現場,李曉斌攝影作品,攝於1979年9月

馬德升與「星星畫會」青年成員在代表國家藝術權威的機構中國美術館門外自發組織了首屆「星星美展」,亦是國內首個區別於官方集體主義敘事的前衛美展。他們率先以個人化、表現主義和抽象手法拉開了中國當代藝術的序幕。正如馬德升在最近的一次採訪中說道:

「星星畫會代表了當代藝術在中國歷史中的一個里程碑的時刻。而除去其重要的藝術史意義,它也代表了那一代人的熱情、抱負、希望,這一點也是在過去幾十年的各種訪談中我所強調的。當時的中國藝術界仍然受到許多傳統和現實主義的影響,而我們作為年輕的藝術家,想要追求一種更具表達性與抽象的風格,回到藝術本身,去創造全新的藝術文化與面貌。」

對於經歷過20世紀80年代的那一代文化人而言,存在主義、尼采的「超人」哲學以及弗洛伊德的「精神分析」理論,是無法回避的外來思想啓蒙。在當時集體主義同一化傾向較為明顯的外部環境下,存在主義引導著藝術家們開始深刻反思,將目光從外界轉向自身,探尋內在生存的本真意義。他們不再滿足於千篇一律的教條主義具象表達,而是渴望通過藝術創作展現獨特的自我認知與個體生命體驗。尼采的「超人」哲學以及他對傳統道德的大膽批判,激發了藝術家們內心深處對人性解放的強烈渴望,促使他們積極探索個體價值的邊界。藝術家們開始重新審視現有的社會道德規範對人性的束縛。弗洛伊德的「精神分析」理論則讓藝術家們意識到,人類的潛意識、夢境以及本能慾望。我們後面討論的「生機主義」就源自於此。這使得藝術家在創作中更加註重對人物內心深處這些隱秘角落的挖掘與呈現,不回避複雜而真實的人性圖景。

存在主義、尼采的「超人」哲學以及弗洛伊德的「精神分析」理論,這三者可以被理解為那個時代中國文藝創作的精神背景。我們無疑也可以在馬德升一生的藝術創作中看到它們持續的影響。

他回憶著曾經80年代的創作:

「其實我有兩個主要宗旨。第一就是要真實表達自身感情、可以是對社會、人文、個體的任意感情。形式上也沒有特定要求,可以是抽象也可以是具象,但一定要多樣且真誠,其他的可以去慢慢發展。二是年輕人對新中國未來的一種希望與期待。在特定的歷史社會文化下,我們就自然地對未來有很多願景。這感情就像是火山一般,積累了許久,要爆發出來。」

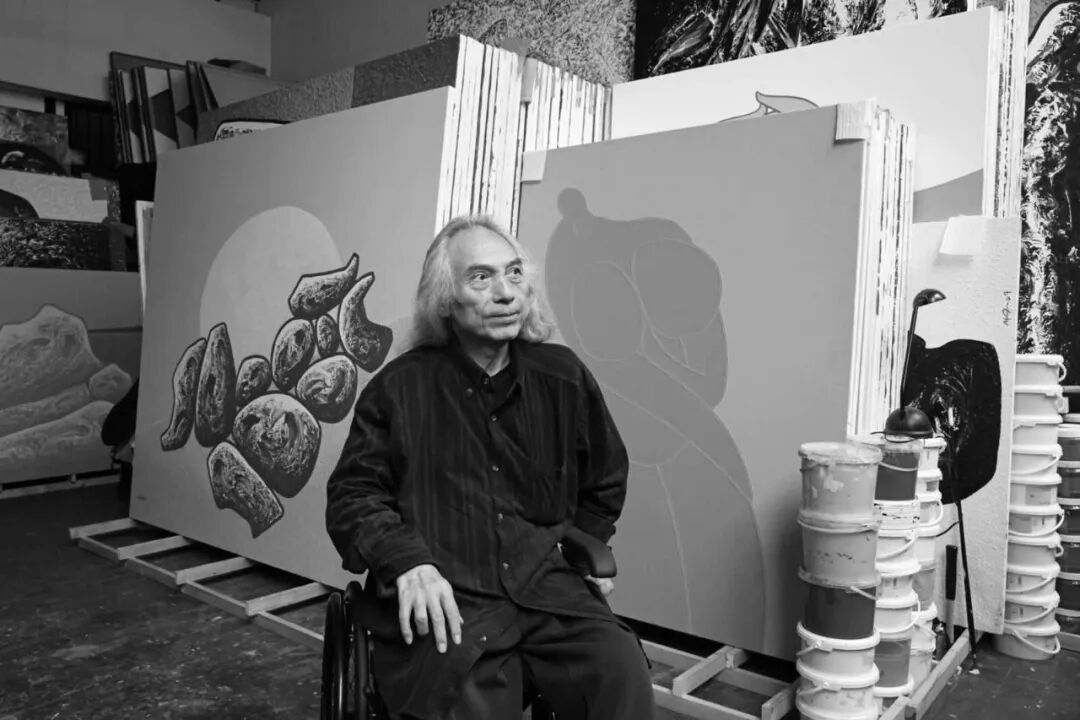

1986年,馬德升帶著他對於未來的憧憬移居巴黎,自此開啓了一段在藝術領域的逐夢旅程。此後的歲月里,他頻繁穿梭於日本、歐洲、美國等地,積極參與各地美術館和畫廊舉辦的展覽,不斷拓展自己的藝術邊界,其作品也逐漸在國際藝術舞台上嶄露頭角。然而,命運弄人。馬德升雖然自幼罹患小兒麻痹症,但在日常生活中仍然可以借助拐杖行走。發生在1992年美國的一場車禍,致使他將終生坐在輪椅上。這場災難讓他的身心遭受了雙重打擊,使他在生死的邊緣苦苦掙扎。

攝於馬德升巴黎工作室

就在外界都以為他會就此沉淪的時候,馬德升卻在黑暗中默默與命運頑強抗爭。憑借著驚人的意志力,他一步一步地戰勝了身心的巨大痛楚,慢慢地恢復了部分活動能力。對藝術的熱愛和執著驅使他繼續創作。米開朗基羅為西斯廷教堂頂部做畫只能躺著繪畫,馬德升受到啓發,雖說坐在輪椅上不可能畫到3米高處,但他可以讓看護人員將畫框360度的轉動使其能自由的繪畫。於是,他坐在輪椅上,以擺動上身的獨特方式,重拾畫筆。每天從上午十點到下午四點,他都沉浸在繪畫創作中,其餘時間則用來寫詩。在追求藝術的道路上,他的決心比任何人都更加堅定,這份對藝術的執著令人動容,彷彿就是尼采筆下的「超人」。尼采認為生命本身就是充滿痛苦和磨難的,只有具備強大意志力的人,才能在面對困境時不屈不撓,不斷地超越自己的極限,實現自我價值的提升。

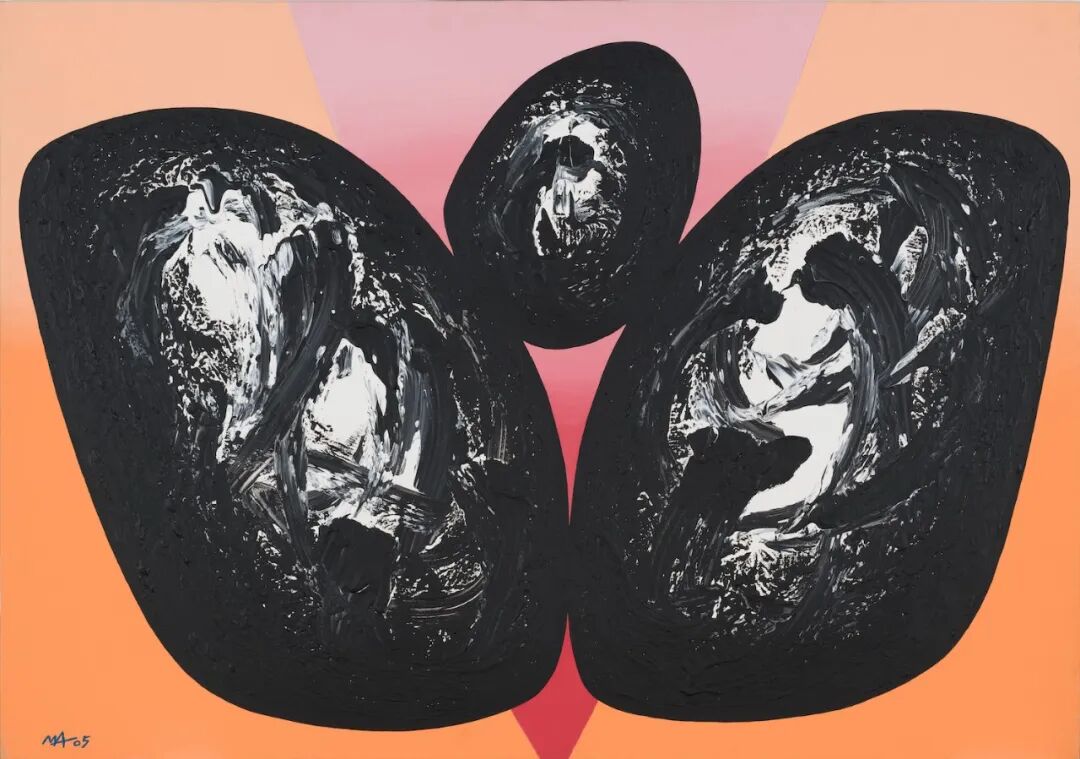

2002年,馬德升迎來了藝術生涯的一次「重生」。這一年,他改用丙烯進行創作,發表了一系列看似與以往作品風格迥異的新作。在這些作品中,石頭逐漸成為創作的核心主題,並和女人體的意向融合在一起形成。通過精心的組疊,馬德升巧妙地將不規則的鵝卵石塑造成獨特的半抽象人體,彷彿是對於英國雕塑家亨利·摩爾(Henry Spencer Moore)的致敬,又似乎受到了中國奇石美學的影響。但在他繪畫中的石塊是非連續性的鵝卵石,有時都難以辨識出完整的人體形象。這既不同於摩爾,也和中國文人園林中的太湖石迥異。

馬德升,《開放-1》, 2005, 布上壓克力, 114 x 162厘米

當我凝視馬德升2002年之後石頭主題的作品時,不禁想到法國作家加繆的存在主義代表作《西西弗斯的神話》。在這本書中,加繆以古希臘神話中的西西弗斯為象徵,探討了人類在荒誕世界中的生存困境與反抗精神。西西弗斯因觸怒眾神而被懲罰,他必須將一塊巨石推上山頂,可每當他即將到達山頂時,巨石又會無情地滾落回山腳,如此周而復始,沒有盡頭。這種看似毫無價值、徒勞無功的行為,深刻而又逼真地反映出了人類在生存過程中所面臨的荒誕處境。

然而,加繆創作這部作品的目的,並不僅僅是為了展現生活的荒誕,更重要的是強調了反抗的強大力量。儘管西西弗斯清楚地知曉自己命運的荒誕與無奈,但他依然堅定不移、毫不退縮地推動著巨石。反抗荒誕並不是為了改變世界的荒誕本質,而是為了尋找自我存在的意義。通過反抗荒誕,人類可以超越自身的存在,獲得一種超越性的澄明。

馬德升,《鬆弛》, 2007, 布上壓克力, 140 x 200厘米

加繆的哲學在中國的真正傳播也起於20世紀80年代。1981年,剛剛轉向加繆研究的學者郭宏安,在柳鳴九主編的《薩特研究》中,撰文介紹和分析加繆的作品和思想。在這篇名為《與薩特有關的兩位作家介紹——阿爾貝·加繆》一文中,郭宏安寫道:

「加繆是一代青年的精神導師……他以西緒福斯(西西弗斯)下山那樣沉重而均勻的步伐朝著荒誕走去,他知道惡不能根除,但惟其如此,才更應該為捍衛人的尊嚴和幸福而鬥爭。他批判資本主義社會,同時也反對無產階級專政」。

此後,加繆對荒誕的探討與1980年代中國知識分子對社會現實的反思產生共鳴。許多人從加繆的思想中找到了對自身處境的解釋。加繆與薩特的「存在主義」思想在1980年代的中國形成一股熱潮,成為年輕人討論的熱門話題。

回顧馬德升的人生經歷,便能深切理解他對石頭主題執著的根源。非連續性堆疊的鵝卵石難道不是那無法動彈的身體最形象的隱喻嗎?他所遭遇的車禍彷彿和西西弗斯一樣是命運給的他懲罰,也是考驗。現在他每一次身體的挪動都如同是身負巨石,每一筆的描繪都要付出常人所不可想象的體力。還在創作的馬德升難道不正是那背負巨石、步履蹣跚卻堅定攀爬的西西弗斯嗎?

馬德升,《陶醉》, 2015, 布上壓克力, 150 x 200厘米

通過日復一日,年復一年的創作,他將自己對命運荒謬的反抗,深深鐫刻進每一件作品之中。他以藝術為存在,與命運頑強搏擊,展現出令人動容的堅韌與不屈,也驗證了存在主義哲學的名句:「人類的存在是先於本質的」。人類必須通過自己的選擇和行動來創造自己的本質,來賦予生命以意義。加繆認為,人類應該像西西弗斯一樣,勇敢地面對荒誕的命運,通過自己的選擇和行動來創造自己存在的意義。因此加繆在書中寫道:「我們必須想象西西弗斯是幸福的」。

除了在存在主義的思想背景中解讀馬德升的創作,如前所述「生機主義」是另一個平行維度。馬德升的石頭是多重意向性的,它既是摩爾式的抽象化的女人體雕塑,也是代表自然萬千造化的中國奇石,還是原始藝術中代表生殖崇拜的石雕圖騰。在其中我看到弗洛伊德精神分析中對於人類慾望的揭示,以及摩爾雕塑所代表的「生機主義」,即一種被現代文明所壓抑的原始生命之衝動。在人類原始藝術中女性人體和生殖崇拜之間有著密切的關係,這也是弗洛伊德在1930年出版的《文明及其不滿》中所揭露的,他認為現代文明雖推動人類進步,卻壓抑人性本能。該書以潛意識學說審視現代文明,揭示了文明與本能之間的激烈矛盾。這有效地說明了,為什麼在現代藝術史中出現了畢加索對於非洲面具、摩爾對於中美洲圖騰等原始造像、趙無極對於殷商甲骨文的吸收和借鑒,它們都代表了一種對於現代文明所造成壓抑的補償。「生機主義」便也是這一現代主義運動中回歸原始、自然、人性本能的一條支流,它也是18世紀末產生的「浪漫主義」運動的延續和變體。

「生機主義」是一種強調生命內在力量和動態本質的哲學思想,認為生命不僅僅是物質的組合,而是具有一種超越物質的內在活力,即它是現代文明之毒的解藥。「生機主義」的代表者摩爾的創作深受自然界有機形體的啓發,如甲殼、骨骼、石塊、樹根等。他從這些自然形態中領悟空間、形態的虛實關係,以及自然力賦予形態的影響。這在一定程度上,摩爾的「生機主義」在80年代引入中國後,被和中國人「道法自然」的傳統哲學形成對話。這使得我們用「氣韻」去理解「生機」(vital),去讚嘆生命。中國藝術家和觀眾用傳統奇石美學中所蘊含的「自然造化」去解讀摩爾的抽象雕塑,及其後當代英國雕塑家托尼·克拉格的數碼雕塑。也正是借由奇石美學,摩爾的藝術才能被中國藝術家所接受並消化,推動了中國當代藝術的發展,馬德升的藝術也受益其中。

馬德升,《眺望遠方》, 2015, 布上壓克力, 200 x 180厘米

從比較圖像學上看,摩爾的雕塑對馬德升的「石頭」系列繪畫產生了顯著影響。首先摩爾半抽象化的人體雕塑中幾乎都是女性,並且頭部的塑造被極大程度地縮小甚至忽略,使其祛個體化。他對自然有機體的感悟被巧妙地融入到其中,巨大的女性身體變成了一種生命和本能的抽象容器,呼應了原始藝術中對女性身體的生殖崇拜。馬德升無疑繼承了這一西方現代主義藝術傳統,但他並未完全沿襲摩爾的風格。他將摩爾雕塑中連續、順滑且優雅的造型打破,使他的「石頭」系列更具原始主義特徵。鵝卵石的堆疊讓人不禁聯想到史前巨石。比如索爾茲伯里石環,這些巨石歷經歲月,沉默而神秘。同時,他的作品也讓人想起那些各個遠古文明中飽受侵蝕的石雕圖騰和造像,它們承載著古老的文化記憶,訴說著人類文明的悠遠歷史 。

馬德升的藝術創作,是一部用生命譜寫的個體史詩。他以石頭和女人體為畫筆,在「存在主義」與「生機主義」的畫布上,勾勒出自我與命運、文明與本能的深刻對話。他的堅持與抗爭,不僅是個人精神的閃耀,更是對那個時代思想解放浪潮的有力呼應,為中國當代藝術的發展注入了獨特的力量。其作品跨越地域與文化的界限,成為連接東西方藝術理念的橋梁,讓我們看到原始與現代、傳統與創新的完美交融。在他的藝術世界里,石頭不再是冰冷的物質,而是生命的寄託;女人體不再是簡單的形象,而是本能與希望的象徵。馬德升用藝術證明,無論命運如何荒誕,無論文明如何壓抑,人類對自由、對生命意義的追尋永不停歇。